あなたの職場を思い浮かべてください。会議室を見渡したとき、そこにいるのはどんな人たちでしょうか。もし似たような背景を持つ人ばかりが集まっているなら、その組織は重大なリスクを抱えているかもしれません。

この記事では、マシュー・サイドの著書『多様性の科学』を基に、なぜ多様性が現代の組織にとって生存戦略そのものなのか、豊富な事例とともに解説していきます。読み終わる頃には、あなたの組織に多様性を取り入れる具体的な方法が明確になっているはずです。

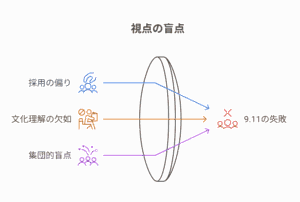

なぜCIAは9.11を防げなかったのか – エリート集団の致命的な盲点

画一的な優秀さがもたらした悲劇

CIAの採用試験の合格率をご存知でしょうか。実に2万人に1人という狭き門です。1970年の創設以来、この組織は「最高の知性」を追求し続けてきました。その結果、確かに優秀な人材が集まりました。しかし同時に、ある深刻な問題も生み出していたのです。

採用された職員の大半は、白人、男性、中上流階級出身という共通の属性を持っていました。この一見些細に見える偏りが、アメリカ史上最悪のテロ事件を防げなかった要因の一つだったのです。

1996年8月23日、オサマ・ビンラディンがアメリカへの聖戦を宣言する映像が公開されました。しかしCIAは、この脅威の重要性を正しく評価できませんでした。なぜでしょうか。組織内にイスラム文化を深く理解できる人材がほとんどいなかったため、メッセージの文化的・宗教的文脈を読み解けなかったのです。

同じ視点を持つ人々だけで構成された組織は、どれほど個々人が優秀でも、集団として持つ視野は狭くなってしまいます。これが「集団的盲点」と呼ばれる現象です。

身近に潜む視点の盲点 – 除雪計画が教える教訓

もっと身近な例を見てみましょう。北欧のある都市で起きた実際の出来事です。

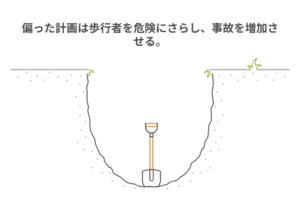

冬の除雪計画を立てる市議会で、議員たちは当然のように「主要道路の除雪を最優先する」という決定を下しました。一見、合理的な判断に思えます。しかし、この決定には重大な見落としがありました。

議員の大半は車通勤をする男性でした。彼らは無意識のうちに、自分たちの移動手段を基準に優先順位を決めていたのです。その結果、歩道や自転車道の除雪は後回しになり、徒歩や自転車で移動する市民、特に子供の送迎で歩くことの多い女性たちが危険にさらされることになりました。

実際、この方針により歩行者の転倒事故が急増し、医療費の増大という形で、市は予期せぬ社会的コストを支払うことになったのです。もし意思決定の場に、異なる移動手段を使う人々の視点があれば、このような事態は防げたはずです。

多様性が生み出す「集合知」の科学的メカニズム

問題空間モデルが明かす多様性の本質

複雑な問題を解決することを、山登りに例えて考えてみましょう。

一人の登山家がどれほど優秀でも、山の一面からしか景色を見ることはできません。東側から登る人には西側の崖は見えませんし、南側から登る人には北側の氷河は見えません。しかし、四方から登る登山家たちが情報を共有すれば、山の全体像を把握することができます。

これが「問題空間モデル」の基本的な考え方です。現実の複雑な問題も同じです。一人の専門家がカバーできる範囲は限られていますが、異なる専門性や経験を持つ人々が協力すれば、問題の全体像を捉えることが可能になるのです。

驚くべき実験結果 – なぜ「秀才集団」は「多様性集団」に負けるのか

ミシガン大学のスコット・ペイジ教授が行った興味深い実験があります。

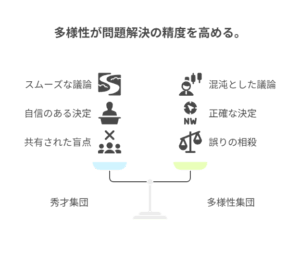

複雑な問題解決タスクにおいて、「能力は高いが似たような背景を持つ集団」と「能力はやや劣るが多様な背景を持つ集団」を比較しました。常識的に考えれば、前者の方が良い成果を出すはずです。しかし、結果は逆でした。多様性のある集団の方が、一貫して優れた問題解決能力を示したのです。

なぜこのような結果になるのでしょうか。秀才集団では確かに議論はスムーズに進みます。全員が同じ前提知識を共有し、同じ思考パターンを持っているからです。メンバーは自信を持って決定を下します。しかし、ここに落とし穴があります。全員が同じ盲点を共有しているため、誤りに気づくことができないのです。

一方、多様性のある集団では、議論は時に混沌とします。異なる視点がぶつかり合い、認知的な負荷も高くなります。しかし、この過程で誤った情報は相殺され、正しい情報が蓄積されていきます。結果として、より正確な判断に至ることができるのです。

多様性を阻む3つの罠と、それを克服する実践的方法

第1の罠:エコーチャンバー現象

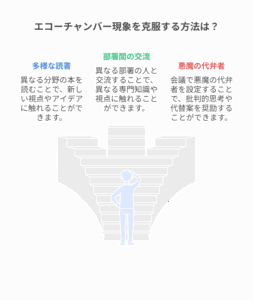

現代社会には皮肉な現象が起きています。情報や選択肢が増えれば増えるほど、人は自分と似た意見に囲まれやすくなっているのです。

SNSを開けば、アルゴリズムがあなたの好みを学習し、あなたが「いいね」を押しそうな投稿ばかりを表示します。大学のキャンパスには多様な学生がいるはずなのに、気がつけば似た価値観を持つ友人ばかりと過ごしています。これが「エコーチャンバー現象」です。

この罠を克服するには、意識的な仕組みづくりが必要です。例えば、月に一度は自分と異なる分野の本を読む、異なる部署の人とランチをする機会を設ける、会議では必ず「悪魔の代弁者」役を設定するなど、システムとして多様な意見に触れる機会を作ることが重要です。

第2の罠:ヒエラルキーによる意見の抑制

1978年12月28日、ユナイテッド航空173便の悲劇を知っていますか。

着陸装置の異常を調べている間に、燃料が危険なレベルまで減少していました。副操縦士も航空機関士も、この危機的状況に気づいていました。しかし、権威ある機長に対して直接的に異議を唱えることができませんでした。結果として、燃料切れにより墜落し、10名が犠牲となったのです。

航空業界はこの教訓から、「クルー・リソース・マネジメント」という訓練プログラムを導入しました。これは、階級に関係なく安全に関する懸念を表明できる文化を作るためのものです。

組織においても同じです。グーグルが発見した「心理的安全性」は、チームの生産性を左右する最も重要な要因の一つです。部下が安心して意見を述べられる環境を作ることは、リーダーの最重要責務なのです。

第3の罠:無意識のバイアス

1970年代、アメリカの主要オーケストラで革命的な変化が起きました。

演奏者を幕で隠して審査する「ブラインドオーディション」を導入したところ、女性音楽家の採用率が50%も上昇したのです。それまで、審査員たちは自分たちが性別によって判断を左右されているとは全く思っていませんでした。これが無意識のバイアスの恐ろしさです。

このバイアスを克服するには、システムレベルでの対策が必要です。履歴書から名前や写真を除いた選考、複数の異なる背景を持つ面接官による評価、明確で客観的な評価基準の設定など、個人の意識だけに頼らない仕組みを作ることが重要です。

今すぐ実践できる、多様性導入の3つの具体的方法

方法1:影の理事会(シャドウボード)の活用

イタリアの高級ブランド、グッチの復活劇をご存知でしょうか。

グッチは若い世代による「影の理事会」を設置しました。これは、20代から30代の社員が経営陣に対して定期的に意見を述べる公式な仕組みです。デジタルネイティブ世代の視点を取り入れることで、グッチはオンライン戦略を大きく転換し、売上を飛躍的に伸ばすことに成功しました。

一方、同様の仕組みを持たなかったプラダは、同時期に売上の低迷に苦しみました。世代間の視点の違いは、単なる意見の相違ではなく、組織にとって貴重な競争優位の源泉なのです。

方法2:「与える人(ギバー)」になることの戦略的価値

組織心理学者アダム・グラントの研究が示す興味深い事実があります。

情報や知識を積極的に共有する「与える人(ギバー)」の周りには、自然と多様な情報が集まってくるというのです。与えることで信頼関係が生まれ、異なる部署や背景を持つ人々とのネットワークが広がります。その結果、革新的なアイデアが生まれる確率が高まるのです。

具体的には、自分の専門知識を社内勉強会で共有する、他部署の課題解決に積極的に協力する、メンターとして後輩を支援するなど、まず自分から価値を提供することから始めてみてください。

方法3:偶然の出会いを生む物理的環境の設計

スティーブ・ジョブズがピクサー本社の設計で最もこだわったのは、意外にもトイレの配置でした。

彼はあえて建物の中央に共用トイレを配置しました。なぜでしょうか。異なる部署の人々が自然に顔を合わせ、雑談から新しいアイデアが生まれる確率を高めるためです。実際、この設計により部門を超えたコラボレーションが増え、数々の革新的な作品が生まれました。

MITの伝説的な建物「Building 20」も同様です。迷路のような構造により、異分野の研究者が偶然出会い、その交流から9つのノーベル賞級の発見が生まれました。

多様性がもたらす持続的競争優位

現代のイノベーションは「融合」から生まれる

現代の画期的なイノベーションを見てみましょう。どれも異なる分野の知識を組み合わせた「融合型イノベーション」であることがわかります。

Uberは、GPS技術、スマートフォン、シェアリングエコノミーという異なる要素を組み合わせることで、タクシー業界に革命を起こしました。Netflixは、エンターテインメントとビッグデータ分析を融合させ、視聴体験を根本から変えました。Teslaは、自動車工学とソフトウェア技術を統合し、モビリティの概念を再定義しています。

これらのイノベーションは、単一分野の専門家だけでは決して生まれなかったでしょう。異なる知識領域が交差する場所にこそ、真のイノベーションが潜んでいるのです。

行動を起こすために – 『多様性の科学』があなたに教えてくれること

ここまで読んでいただいたあなたは、多様性が単なる理想論ではなく、組織の生存と成長に不可欠な戦略であることを理解していただけたと思います。

しかし、知識だけでは組織は変わりません。実践が必要です。そのための具体的な方法論と、さらに深い洞察を得たい方に、マシュー・サイドの『多様性の科学』を強くお勧めします。

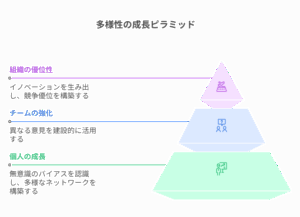

本書を読むことで得られる具体的な成果

本書は単なる理論書ではありません。あなたが明日から実践できる、具体的な方法論が詰まっています。

組織のリーダーの方へ: チームの問題解決能力を飛躍的に向上させる具体的な方法、イノベーションを生み出す環境設計の手法、そして持続的な競争優位を構築する戦略を学ぶことができます。

チームメンバーの方へ: 自分の視点の限界を認識し、異なる意見を建設的に活用する方法、そして組織内で多様性を推進するチェンジエージェントになる方法を習得できます。

個人として成長したい方へ: 自己の無意識のバイアスに気づき、より広い視野を獲得する方法、そして多様な人々とのネットワークを構築し、自己の可能性を最大化する方法を学べます。

まとめ:多様性は「選択」ではなく「必然」である

私たちが生きる世界は、かつてないほど複雑化しています。気候変動、パンデミック、経済格差、技術革新による社会変化。これらの課題は、単一の視点では決して解決できません。

多様性は、もはや「あったらいいもの」ではありません。組織が21世紀を生き抜くための「なくてはならないもの」なのです。

そして重要なのは、多様性を単に「実現する」だけでなく、それを「活かす」仕組みを作ることです。異なる意見を歓迎する文化、心理的安全性の確保、無意識のバイアスを除去するシステム。これらすべてが揃って初めて、多様性は組織の真の強みとなります。

今こそ、行動を起こすときです。あなたの組織に、あなたのチームに、そしてあなた自身に、多様性という力を取り入れてください。

その第一歩として、『多様性の科学』を手に取ることから始めてみませんか。

関連キーワード: 多様性, ダイバーシティ, イノベーション, 組織改革, 集合知, 問題解決, リーダーシップ, 心理的安全性, 無意識のバイアス, インクルージョン, チームビルディング, 組織文化, マシューサイド, 多様性の科学, ビジネス書

この記事が参考になりましたら、ぜひシェアして多様性の重要性を広めてください。あなたの行動が、より良い組織文化を作る第一歩になります。

コメント